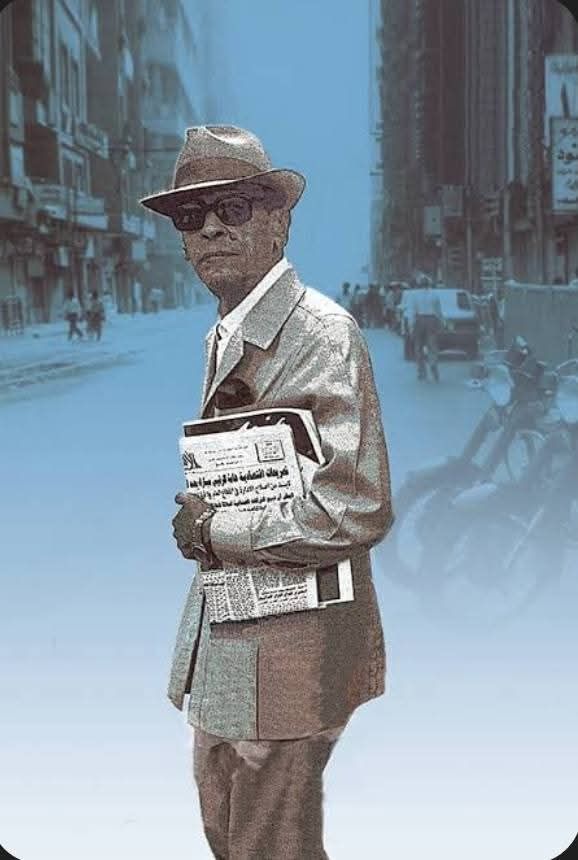

نجيب محفوظ من الورق إلى الشاشة و من الحارة إلى الكادر

يشغل نجيب محفوظ موقعا استثنائيا في الثقافة العربية، ليس فقط بصفته رائد الرواية الحديثة، بل باعتباره أيضا الكاتب الذي عبرت أعماله إلى الشاشة المصرية بأكبر قدر من الحضور والاستمرار. ما تكشفه القراءة المتأنية لعوالمه هو أن السينما لم تكن مساحة منفصلة عن نصوصه، بل امتدادا آخر لها، يضيء جوانب ويعيد تشكيل أخرى، من دون أن يفقد النص الأدبي مكانته الأصليةلا يزال نجيب محفوظ العلامة الأبرز في علاقة الأدب العربي بالسينما. فالرجل الذي كتب رواياته بروح مراقب دقيق للمجتمع، وجد طريقه إلى الشاشة منذ منتصف الأربعينيات، وبقي حضوره السينمائي متصاعدا حتى العقود الأخيرة. وتكشف مراجعة موسعة للأفلام المقتبسة عن روايته طبيعة هذا العبور الفريد بين الكلمة والصورة، وما حمله من التزام وانحراف، ومن توافق وتوتر. إلى أي مدى كانت الأفلام المأخوذه عن روايات نجيب محفوظ تلتزم بالنص، ويأتي هذا التساؤل انطلاقا من ملاحظة أن محفوظ، رغم حضوره الطاغي في السينما، لم يتدخل في كتابة السيناريو لأعماله، تاركا للمخرجين وكُتّاب السيناريو حرية التعامل مع رواياته كما يرونها مناسبة . هذه المسافة بين الروائي والفيلم صنعت في أحيان كثيرة فروقا لافتة، وفي أحيان أخرى حافظت السينما على بنية الرواية وروحها إلى حد كبير. يبرز مثال «بداية ونهاية» كأحد أنصع النماذج على التزام السينما بالنص الأصلي. فالالتزام يكاد يكون حرفيا ، فقد حافظ فيلم "صلاح أبو سيف "على خط الرواية الأساسي، وعلى مسار الشخصيات وتحولاتها المأساوية، بل إنه استعان بحوارات محفوظ نفسها في كثير من المواضع، مع تحويلها إلى عامية وتوظيفها دراميا من دون الإخلال بروح النص . ويبدو هذا الارتباط المتين بين الرواية والفيلم انعكاسا لوعي المخرج بطبيعة "العالم المحفوظي"، وبالحس الاجتماعي الحاد الذي يميّز كتاباته. فنفيسة، مثلا، ظلت في الفيلم كما هي في الرواية: روح مقهورة تدفعها الظروف إلى الهاوية. والدراما التي عاشتها جاءت على الشاشة بكثافة تشبه تلك التي صاغها محفوظ، حتى بدت السينما هنا وكأنها تعيد إنتاج النص عبر صورة جديدة لا عبر سرد مغاير. أما فى "اللص والكلاب»: فالسينما تواجه عالم الوعي والداخل :على النقيض من ذلك، بدت معالجة «اللص والكلاب» أكثر تحررا، وذلك لأن الرواية نفسها تقوم على حوار داخلي كثيف، وتيارات وعي تتطلب مجهودا بصريا كبيرا لنقلها إلى الشاشة. عمل السيناريو على انتقاء اللحظات الأكثر تعبيرا عن أزمة سعيد مهران وصراعه مع الخيانة والخذلان، مضيفا لقاءات أو مشاهد لم ترد في الرواية، خصوصا تلك التي تبرز الجانب الفلسفي لشخصيته ورؤيته للعدل والحياة ومع ذلك بقيت خطوط الرواية الكبرى حاضرة: خروج سعيد من السجن، صدمته بخيانة زوجته وصديقه، بحثه عن عدالة ينهشها الواقع، ثم انحداره نحو نهاية حتمية. حافظ الفيلم على نبرة الرواية الساخطة، لكن مع جرعة أوضح من الحركة والمطاردات، بحكم طبيعة الوسيط السينمائي. أما «زقاق المدق» فقد منح السينما فضاءا واسعا للتصرف ، فتقدمت فيه الصوره على السرد، الرواية تقدّم الزقاق كعالم مغلق ينبض بالحياة، وتتدرج في تقديم شخصياته عبر فصول منفصلة تقريبا، كأنها لوحات مستقلة. السينما اختصرت هذا البناء، فجمعت شخصيات كثيرة في مشاهد قصيرة وسريعة، معتبرة الزقاق كتلة واحدة تتصارع داخلها رغبات البقاء والانفلات . حميدة، التي تشكل مركز الرواية، بدت على الشاشة أقرب إلى صورة محددة: فتاة مندفعة نحو الخروج بأي ثمن. بينما يمنح النص الروائي مساحة أكبر لطبقات شخصيتها وبدايات انحرافها، يستعجل الفيلم هذه التحولات لتنسجم مع إيقاعه. ومع ذلك تبقى النهاية في الفيلمين والرواية واحدة: سقوط مؤكد يعكس رؤية محفوظ لثمن الفرار من الجذور. فلو رصدنا العلاقة بين النص والصورة -نص محفوظ وأفلامه- أين يلتقيان وأين يفترقان؟ سنجد أن علاقة محفوظ بالسينما كانت علاقة احترام متبادل بين نص أصيل وفن قادرعلى إعادة إنتاجه. فالمخرجون في الغالب كانوا يتعاملون مع رواياته بوصفها أرضا صلبة، إما يبنون عليها وإما يعيدون ترتيبها، لكن من دون نزع جوهرها. وفي كل الأحوال ظل "العالم المحفوظي" واضحا: الإنسان المحاصر بالظروف، والمكان الذي يتحول إلى قدر، والخيارات الأخلاقية التي لا مهرب منها. والحق أن السينما أحيانا عمقت بعض جوانب الروايات، كما فعلت في «اللص والكلاب»، وأحيانا قاربت الكمال في الالتزام، كما في «بداية ونهاية»، وأحيانا أعادت تشكيل النص في قالب مغاير، كما في «زقاق المدق». لكن في كل هذه الحالات بقيت أعمال محفوظ قابلة للانفتاح على وسائط جديدة، لأنها تقوم على بنية إنسانية عميقة يمكن تحويلها من نص مكتوب إلى صورة حيّة. تكشف مقارنة روايات محفوظ بأفلامه أنه -بغير قصد مباشر- إستطاع أن يمد السينما المصرية بأغنى مخزوناتها. فقد أتاحت شخصياته المتعددة الطبقات وأحداثه شديدة الإنسانية للمخرجين فرصة إعادة تأويل هذا العالم، كل وفق رؤيته. وبين التزام حرفي وابتعاد محسوب، ظلت النتيجة واحدة: حضور محفوظ مستمرا، في الرواية كما في الفيلم، كصوت يقرأ الإنسان في ضعفه وقوته، وفي بحثه المستدام عن معنى يضيء عتمة الحياة،فأسهم في تشكيل ذاكرة السينما المصرية بعمق و ظل حاضرا بقوته الإنسانية وبحساسيته الاجتماعية، إنه الكاتب الذي أثبت أن الرواية الجيدة تمتلك ما يكفي من المرونة لتعيش على الورق وعلى الشاشة معا.

منشورة بجريدة القاهرة